皆さん、こんにちは!育休中のシードです。生後68日になる我が子の育児に奮闘する日々を綴っていきます。今回は、深夜の寝かしつけ奮闘記と、高校時代の部活のマネージャー、育児の先輩から教えてもらったたくさんのヒントについてお話ししたいと思います。

深夜2時、静かなる戦いの始まり

深夜2時、静寂を破る小さな声。我が子の授乳タイムです。妻が授乳を終え、お腹いっぱいになった我が子は、そのまま夢の中へ…と行きたいところですが、そう簡単にはいきません。

「もうちょっと寝てくれるかな…」

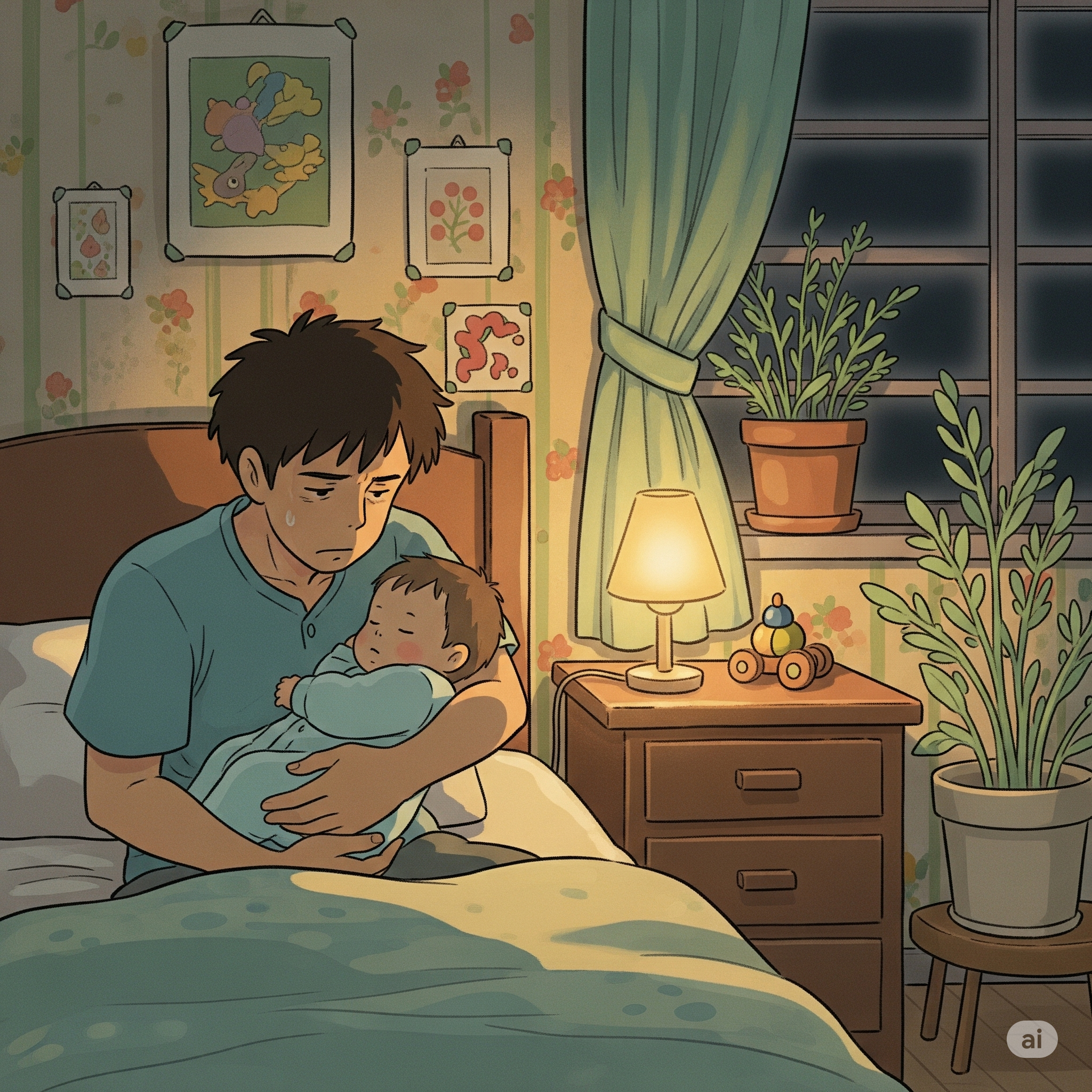

そんな淡い期待もむなしく、目をパッチリと開けてしまう我が子。お腹は満たされたはずなのに、なぜか眠りの世界に誘われません。妻は授乳で疲れているので、ここからは私の出番です。

抱っこするとウトウトと気持ちよさそうに眠りにつくのですが、ベッドにそっと置こうとすると、まるでセンサーが発動したかのようにモゾモゾと動き出し、ついには泣き出してしまいます。この「背中スイッチ」と呼ばれる現象、本当に手強いです。

何回かベッドに寝かしつけを試みる中で、あることに気がつきました。リビングに置いてあるハイローチェアやプレイマットでは、置いても起きないことが多いのに、なぜかベッドだとすぐに起きてしまうのです。

「もしかして、シーツの材質が関係あるのかな?」

ベッドのシーツは、少しひんやりとしていて、その冷たい感触が嫌なのかな、と思いました。そこで、ベッドシーツの上におくるみを敷いて、その上から寝かせてみることに。これなら、シーツのひんやり感を感じることなく、フワフワのおくるみの感触で安眠できるはず。

そっと我が子をおくるみの上に寝かせると…

…残念ながら、再び泣き出してしまいました。

どうやらシーツの感触が嫌だったわけではなかったようです。私の推理は外れてしまいました。

結局、作戦を変更。まずはプレイマットで深い眠りにつくまで待ち、それからベッドに移すという「二段構え」の作戦です。かれこれ2時間近く格闘し、ようやく我が子は深い眠りにつきました。時計を見ると、すでに深夜4時。この2時間は、私にとって本当に長く感じられました。

この深夜の格闘は、育児の奥深さを改めて教えてくれました。赤ちゃんの好みや反応は本当に様々で、大人の論理が通用しないことが多々あります。試行錯誤を繰り返しながら、我が子に合った方法を見つけていくしかないのだと実感しました。

育児の先輩が我が家にやってきた

夕方から高校時代の部活のマネージャーが我が家に遊びに来てくれました。彼女は、私たち夫婦にとって、単なる旧友ではありません。彼女は1歳半になる男の子を育てる、正真正銘の「育児の先輩」なのです。

久しぶりの再会を喜びつつ、話は自然と育児の話へ。これから私たちが体験するであろう、様々な出来事について、たくさんのことを教えてもらいました。

魔の3ヶ月と夜泣き

「魔の3ヶ月」という言葉を耳にしたことはありましたが、実際に体験した人から聞くと、そのリアルさが違います。

「うちの子は、本当に夜泣きがひどくて…。泣きだしたら車に乗せて泣き止むまでずっとドライブしてる」

そう笑いながら話す彼女の言葉には、過去の壮絶な戦いが詰まっているようでした。彼女の経験談を聞いて、改めて、これから始まるであろう夜泣きとの戦いに身が引き締まる思いでした。

イヤイヤ期との向き合い方

「イヤイヤ期」は、2歳前後に始まる子供の成長過程で避けては通れない道です。

「本当に何でも『ダメ!』って言うようになるんだよね。ご飯も着替えも、全部ダメ!」

彼女は、イヤイヤ期に直面した時の具体的な対処法についても教えてくれました。無理にやらせるのではなく、選択肢を与えたり、気分転換を促したりすることが大切だそうです。ただ「ダメ」と上手く言えないらしく「マメ!」と言っているとのこと。かわいいなぁと思いました笑。

保育園と保活

育休中の私たちにとって、保育園探し、いわゆる「保活」は避けて通れないテーマです。彼女は、保活のリアルな現状を教えてくれました。

「うちは激戦区だったから、本当に大変だったよ。早めの情報収集と、見学は必須!」

待機児童問題や保育園選びのポイント、提出書類の準備など、具体的なアドバイスは、私たちにとって非常に貴重な情報でした。

職場復帰後の生活

私が職場復帰した後、妻の負担をどう減らすか。これも、私たち夫婦が抱える大きな課題です。彼女は、ご自身の経験を元に、こう教えてくれました。

「完璧を目指さないこと。そして、お互いに感謝の気持ちを伝えること。それが一番大事かな」

家事や育児の役割分担、時間の使い方など、具体的なアドバイスは、私たち夫婦の今後の生活を考える上で、非常に参考になりました。

育児は、一人じゃない

今回のマネさんとの再会で、改めて感じたことがあります。それは、「育児は、一人で抱え込むものではない」ということです。

彼女の経験談は、これから私たちが直面するであろう困難に対する心構えを与えてくれました。そして何より、「大丈夫だよ」という彼女の言葉は、私たち夫婦にとって大きな励みとなりました。

私たちは、一人ではありません。親、友人、そして地域のコミュニティ。様々な人たちと支え合いながら、この育児という旅を歩んでいきたいと、強く感じました。

育児の奥深さと、これからのこと

今回の深夜の寝かしつけ奮闘記と、育児の先輩からの金言。どちらも、私にとって大きな学びとなりました。

育児は、決して楽なことばかりではありません。でも、その一つ一つの困難を乗り越えるたびに、親として、人間として、成長できるのだと思います。

これからも、我が子の成長を一番近くで見守りながら、妻と協力して、育児を楽しんでいきたいと思います。

【コラム】赤ちゃんの睡眠と背中スイッチの科学

夜中の寝かしつけで多くのパパママを悩ませる「背中スイッチ」。抱っこで寝た赤ちゃんをベッドに置いた途端、目を覚まして泣き出してしまうこの現象には、いくつかの理由があると考えられています。

1. 温度変化の刺激 抱っこされている時は、パパママの体温で温かい状態です。しかし、ベッドに置くと、シーツの温度が体温より低いため、その温度差で赤ちゃんが目を覚ましてしまうことがあります。これは、特にベッドのシーツが冷たい場合に顕著に現れます。

2. 体勢の変化による刺激 抱っこされている時の赤ちゃんの体勢は、パパママの体に密着し、少し丸まった状態になっています。しかし、ベッドに置くと、体が平らになり、この体勢の変化が刺激となって目を覚ますことがあります。

3. 安心感の喪失 赤ちゃんは、パパママの心音や匂いを感じることで安心感を得ています。ベッドに置かれると、これらの安心感が突然なくなり、不安から目を覚ましてしまうという説もあります。

背中スイッチ対策のヒント

- 「おくるみ」を活用する: 赤ちゃんをおくるみで包んでから寝かせると、体勢の変化や温度変化が緩和され、背中スイッチが入りにくくなると言われています。

- 「布団を温める」: 赤ちゃんを寝かせる前に、布団やシーツをパパママが少し温めておくのも効果的です。

- 「深い眠り」まで待つ: 浅い眠りの状態では、少しの刺激で起きてしまいます。完全に体がリラックスし、呼吸が穏やかになるまで抱っこを続け、深い眠りについたタイミングでベッドに移動すると、成功率が上がります。

【コラム】育休中のパパに伝えたい、育児をもっと楽しむためのヒント

育休は、子供の成長を一番近くで見守れる貴重な時間です。しかし、初めての育児は戸惑うことや不安なことも多いでしょう。ここでは、育休中のパパが育児をもっと楽しむためのヒントをいくつかご紹介します。

1. 育児の「当事者」になる 育児は、妻だけの仕事ではありません。ミルクをあげたり、オムツを替えたり、お風呂に入れたり、積極的に育児に参加しましょう。そうすることで、子供との絆が深まるだけでなく、妻の負担も減らすことができます。

2. 完璧を目指さない 家事も育児も、すべてを完璧にこなそうとすると、心身ともに疲れてしまいます。時には手を抜くことも大切です。お惣菜に頼ったり、家事代行サービスを利用したり、時には周りの助けを借りることも恥ずかしいことではありません。

3. 情報を共有する 育児の悩みや喜び、日々の出来事を妻と積極的に共有しましょう。そうすることで、夫婦のコミュニケーションが深まり、お互いの気持ちを理解しやすくなります。

4. 自分の時間も大切にする 育児は24時間体制ですが、パパ自身の時間も大切にしましょう。たまには一人でゆっくりする時間を作ったり、趣味に没頭したりすることで、リフレッシュでき、また育児に臨むエネルギーが湧いてきます。

育休は、パパにとっても大きな学びと成長の機会です。この貴重な時間を、家族みんなで楽しんでください。

【コラム】育児の先輩からの金言集:乗り越えられない壁はない!

マネージャーさんが教えてくれた金言を、さらに深掘りして、これから育児に臨むパパママへのエールとしてまとめてみました。

1. 魔の3ヶ月は、成長の証 赤ちゃんが泣き止まないのは、ママやパパに何かを伝えようとしているからです。「魔の3ヶ月」を乗り越えることは、赤ちゃんとのコミュニケーションを深める大切なステップです。この時期を乗り越えると、赤ちゃんの表情や行動が豊かになり、成長を実感できるようになります。

2. イヤイヤ期は、自立の第一歩 イヤイヤ期は、赤ちゃんが自分の意志を表現し始める大切な時期です。「何でもイヤ!」と反発するのは、自我が芽生えた証拠。この時期の子供の気持ちを尊重し、時には見守ることも大切です。

3. 保活は、情報戦 保育園選びは、子供の将来を左右する重要な決断です。情報収集を怠らず、見学や説明会には積極的に参加しましょう。夫婦で協力し、最善の選択をすることが大切です。

4. 復職後の生活は、協力が鍵 復職後、夫婦の生活は大きく変化します。家事や育児の役割分担を明確にし、お互いにサポートし合うことが不可欠です。時には、外部のサポートも活用しながら、無理のない生活を送りましょう。

5. 感謝の気持ちを忘れない 育児は、夫婦で協力し合う共同作業です。どんな小さなことでも、お互いに「ありがとう」と感謝の気持ちを伝え合うことが、夫婦円満の秘訣です。

これらの言葉は、私たち夫婦にとって、これから始まる育児の道標となりました。育児は、決して楽なことばかりではありません。しかし、夫婦で協力し、周りのサポートを得ながら、一歩ずつ進んでいけば、きっと乗り越えられない壁はないはずです。

今回のブログを読んでくださった皆さんも、私たちと一緒に、育児という旅を楽しんでいきましょう!

最後に、皆さんからの育児に関する体験談やアドバイスも、ぜひコメント欄で教えてください!

#22日後に育休から職場復帰する夫

コメント