こんにちは!新米パパのシードです。現在、生後52日の愛娘と妻との3人暮らしを満喫…いや、奮闘中です!絶賛育児休業中で、日々育児の奥深さを痛感しています。

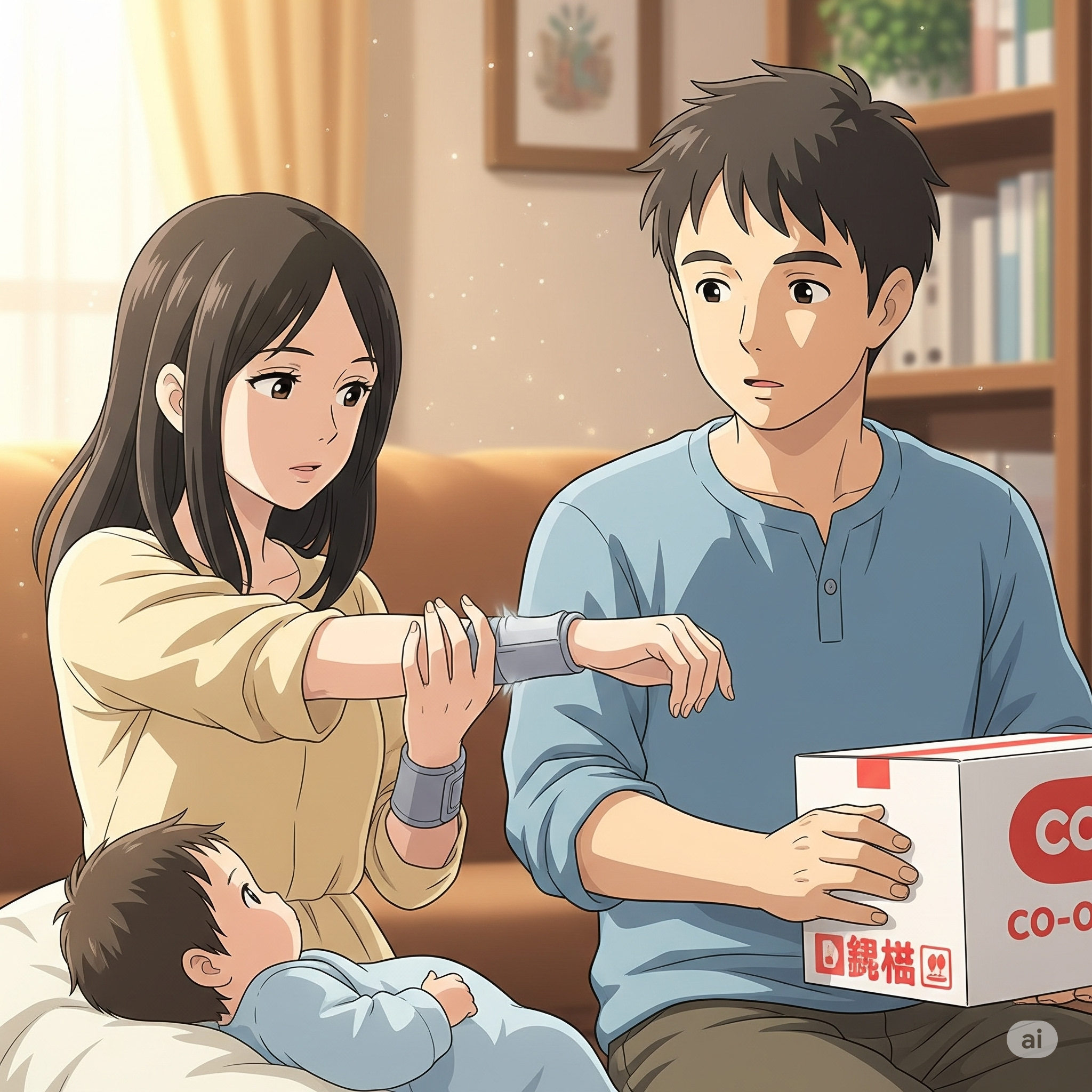

最近、妻から「腱鞘炎になったかも…」と告げられ、私の心はざわつきました。完全母乳で育てている我が子。授乳のたびに、ソファに娘を座らせ、妻が隣に座って授乳クッションをセットします。授乳クッションをセットすると、立ち上がることができないため、妻は腕だけの力で赤ちゃんを抱き上げていたんです。それが腱鞘炎の原因になってしまったようで…。

「これは何とかしなければ!」と強く思いました。

授乳時の腱鞘炎、その原因と対策

腱鞘炎は、腱を包む腱鞘というトンネル状の組織が炎症を起こすことで、痛みや腫れ、動かしにくさなどを引き起こす症状です。特に産後は、ホルモンバランスの変化、育児による手首への負担増大などから、腱鞘炎を発症しやすい時期と言われています。

妻の場合、授乳クッションを使用する際の体勢が、腕や手首に大きな負担をかけていたようです。赤ちゃんを抱き上げる際に、手首を過度に曲げたり、指先に力を入れたりすることで、腱鞘炎が悪化する可能性があります。

腱鞘炎を悪化させないための授乳サポート

そこで、私が調べた授乳時のサポートをご紹介します。

- 赤ちゃんの抱き上げサポート: 妻が授乳クッションをセットする前に、私が赤ちゃんを抱き上げて、妻の腕の負担を軽減します。赤ちゃんを胸の高さまで持ち上げ、妻がスムーズに抱きかかえられるようにサポートするんです。

- 授乳クッションの位置調整: 授乳クッションが適切な高さにない場合、妻は無理な姿勢で授乳することになります。クッションの位置が低すぎると、猫背になったり、腕を下げたりすることになり、腕や肩への負担が増大します。逆に高すぎると、赤ちゃんの位置が不安定になったり、妻の首や肩が凝りやすくなったりすることもあります。授乳クッションが妻のお腹にしっかりフィットし、赤ちゃんが無理なくおっぱいに吸い付くことができる高さになるよう、タオルなどを挟んで調整することもあります。

- 体勢の確認と声かけ: 授乳中に「痛くない?」「もっと楽な体勢ないかな?」などと声かけをして、妻が無理なく授乳できる体勢になっているか確認します。ときには、赤ちゃんの向きを変えたり、クッションの位置を微調整したりすることもあります。

- 長時間の同じ体勢を避ける: 授乳は頻繁で長時間に及ぶため、同じ体勢でいるとどうしても負担がかかります。可能な範囲で、授乳中に体勢を変えてみたり、私が赤ちゃんを抱き直したりすることで、妻の負担を分散させるように心がけています。

- 温める・冷やす: 授乳後は、手首や腕を蒸しタオルなどで温めたり、炎症がひどい場合は冷やしたりすることも効果的です。血行促進や炎症緩和に役立ちます。

- ストレッチやマッサージ: 育児の合間に、手首や指のストレッチを促したり、優しくマッサージしてあげたりするのも大切です。血行を促進し、筋肉の緊張をほぐすことで、痛みの緩和につながります。

腱鞘炎予防のための豆知識

腱鞘炎は、何も産後のママに限ったことではありません。パソコン作業が多い方や、手作業が多い職業の方なども発症しやすいと言われています。育児中の腱鞘炎予防には、以下の点も意識すると良いでしょう。

- 抱っこ紐の活用: 長時間の抱っこは手首や腕に負担をかけるため、抱っこ紐を上手に活用しましょう。エルゴベビーなどの腰で支えるタイプは、肩や手首への負担を軽減できます。

- ベビーカーの活用: 短時間の外出でも、無理せずベビーカーを利用しましょう。

- 休憩をこまめにとる: 育児は休憩が取りにくいものですが、意識的に休憩を挟み、手首や腕を休ませることが大切です。

- サポーターの利用: 痛みがひどい場合は、腱鞘炎用のサポーターを利用するのも良いでしょう。手首の動きを制限し、負担を軽減する効果があります。ただし、長時間の使用は筋肉を弱らせる可能性もあるため、医師や薬剤師に相談して使用するようにしましょう。

育休明けの課題と「生協」という選択肢

腱鞘炎の対策を考える中で、もう一つ、切実な課題が浮上してきました。それは、私の育休明けの「食事」問題です。

育休が明けると、妻はワンオペで育児をすることになります。そうなると、自分のご飯を準備する時間も体力も、なかなか確保できないでしょう。さらに、今後始まる離乳食。これも、作るタイミングが限られてくることが予想されます。

「何か良い方法はないものか…」と考えていた矢先、妻が宅配サービスの情報を仕入れてきました。早速お昼に生協の担当者の方がいらっしゃいました。

生協の宅配サービスは、以前から気になっていましたが、今回改めて資料請求とサンプルをお願いしました。冷凍保存で電子レンジで温めるだけのもの、フライパンで焼くだけのものなど、調理に手間がかからない商品がたくさん!これなら、ワンオペ中の妻でも手軽に栄養のある食事が摂れそうです。

そして、何より魅力的だったのが、離乳食の取り扱いがあること! 月齢に合わせた段階の離乳食が用意されており、調理の手間を大幅に省くことができます。これは本当に助かります。

生協以外にも!多様なミールキット・宅配サービス

生協の宅配サービスは非常に魅力的ですが、他にも様々な企業がミールキットや食材宅配サービスを提供しています。

- Oisix(オイシックス): 有機野菜や無添加食材にこだわった食材宅配サービスです。ミールキットも豊富で、献立を考える手間が省けます。離乳食用の食材も充実しています。

- Kit Oisix(キットオイシックス): Oisixが提供するミールキットに特化したサービスで、主菜と副菜が20分で完成するようになっています。忙しい共働き家庭に人気です。

- ヨシケイ: 毎日日替わりの献立で、必要な食材が届くサービスです。カット済みの食材や、調理済みのお惣菜など、手軽に利用できるコースが豊富です。離乳食にも対応しています。

- コープデリ: 生協の中でも、特に関東エリアで展開している宅配サービスです。生鮮食品から加工品、日用品まで幅広い商品を取り扱っています。離乳食や幼児食にも力を入れています。

- パルシステム: 関東・甲信越・東海地方を中心に展開している生協です。国産・産直品にこだわり、環境に配慮した商品が多いのが特徴です。離乳食向けのラインナップも充実しています。

- ワタミの宅食: 冷蔵のお弁当を毎日配達してくれるサービスです。高齢者向けのイメージが強いですが、子育て世代向けの栄養バランスの取れたお弁当もあります。

ミールキット・宅配サービスを選ぶポイント

たくさんのサービスがある中で、どれを選べば良いか迷ってしまいますよね。我が家では、以下のポイントを重視して吟味したいと思います。

- 安全性・品質: 赤ちゃんや妻が口にするものなので、食材の安全性や品質は最も重視したいポイントです。有機栽培や無添加、国産など、こだわりのあるサービスを選びたいです。

- 料金体系: 継続して利用することを考えると、料金は重要な要素です。送料や手数料なども含めて、トータルコストを比較検討します。

- 品揃え: 普段使いできる食材が豊富にあるか、離乳食のラインナップは充実しているか、など、家庭のニーズに合った品揃えであるかを確認します。

- 利便性: 注文方法の簡単さ、配達頻度、置き配対応など、ライフスタイルに合った利便性があるかどうかも大切です。

- 調理の手間: どこまで調理済みの状態で届けてくれるのか、調理にどれくらいの時間がかかるのか、などを確認し、忙しい中でも無理なく続けられるサービスを選びたいです。

- アレルギー対応: アレルギーのある家族がいる場合は、アレルギー表示や除去食への対応状況も確認しておきましょう。

離乳食の準備、焦らなくて大丈夫!

離乳食の準備は、新米パパママにとって大きなハードルの一つですよね。「ちゃんと作れるかな」「栄養バランスは大丈夫かな」など、不安に思うこともたくさんあると思います。

育児に関する雑学として、離乳食を始める時期について少し触れておきましょう。厚生労働省が発表している「授乳・離乳の支援ガイド」によると、離乳食は生後5、6ヶ月頃から始めるのが一般的とされています。

- 赤ちゃんが食べ物に興味を示すか

- 首のすわりがしっかりしているか

- スプーンを口に入れても嫌がらないか

- よだれの量が増えてきたか

これらのサインが見られたら、離乳食を始める準備が整ってきた目安となります。焦って始める必要はありませんし、赤ちゃんのペースに合わせて進めていくことが大切です。

また、離乳食は「手作りしなければならない」という固定観念にとらわれる必要は全くありません。市販のベビーフードや、今回検討している生協などの宅配サービスの離乳食を上手に活用することで、パパママの負担を減らし、心にゆとりを持って育児に取り組むことができます。

育休中のパパにできること

今回の妻の腱鞘炎や、育休明けの食事問題を通して、改めて育児は夫婦二人三脚で乗り越えていくものだと強く感じました。育休中のパパとして、私にできることはもっとたくさんあるはずです。

- 家事全般のサポート: 食事の準備だけでなく、洗濯、掃除、買い物など、積極的に家事を分担することで、妻の負担を軽減できます。

- 育児への積極的な参加: おむつ替え、お風呂、寝かしつけなど、積極的に育児に参加し、妻の精神的な負担を減らすだけでなく、私自身の育児スキルも向上させていきたいです。

- 精神的なサポート: 産後はホルモンバランスの乱れから、精神的に不安定になりやすい時期です。妻の話をじっくり聞いたり、ねぎらいの言葉をかけたり、時にはリフレッシュできる時間を作ってあげたりすることも大切です。

- 情報収集と共有: 育児に関する情報(病気、成長、イベントなど)を積極的に収集し、妻と共有することで、二人で協力して育児に取り組むことができます。

- 夫婦の時間を大切にする: 赤ちゃん中心の生活になりがちですが、夫婦二人の時間も大切にすることで、お互いの絆を深め、ストレスを軽減することができます。

育児は「完璧」を目指さなくていい

育児は、本当に終わりが見えないマラソンのようです。可愛い我が子のために、ついつい完璧を目指してしまいがちですが、そこで無理をして体調を崩してしまっては元も子もありません。

今回の腱鞘炎や食事の問題も、「どうすればもっと楽に、スムーズに育児ができるだろう?」と考える良いきっかけになりました。頼れるサービスは頼り、周囲の助けも借りながら、私たち夫婦らしい育児の形を見つけていきたいと思います。

そして、何よりも大切なのは、夫婦がお互いを思いやり、協力し合うこと。私も妻も、心身ともに健康な状態で育児を楽しめるよう、これからも試行錯誤を続けていきたいです。

このブログが、今まさに育児に奮闘されている方、特に新米パパさんたちの何かのヒントになれば嬉しいです。

育児について、何か気になることはありますか? 例えば、寝かしつけのコツや、赤ちゃんとの遊び方など、もし聞きたいことがあれば、いつでも質問してくださいね!

#38日後に育休から職場復帰する夫

コメント