こんにちは、皆さん。絶賛育休中の新米パパ、シードです。

生後84日の娘と愛する妻と3人で、賑やかで温かい毎日を過ごしています。育休に入ってからというもの、時間の流れ方や物事の優先順位がガラリと変わり、毎日が発見と感動の連続です。でも、もちろん楽しいことばかりではありません。子育てには、笑いと涙、そして「なんでだろう?」の連続。今日はそんな、とある一日についてお話させてください。

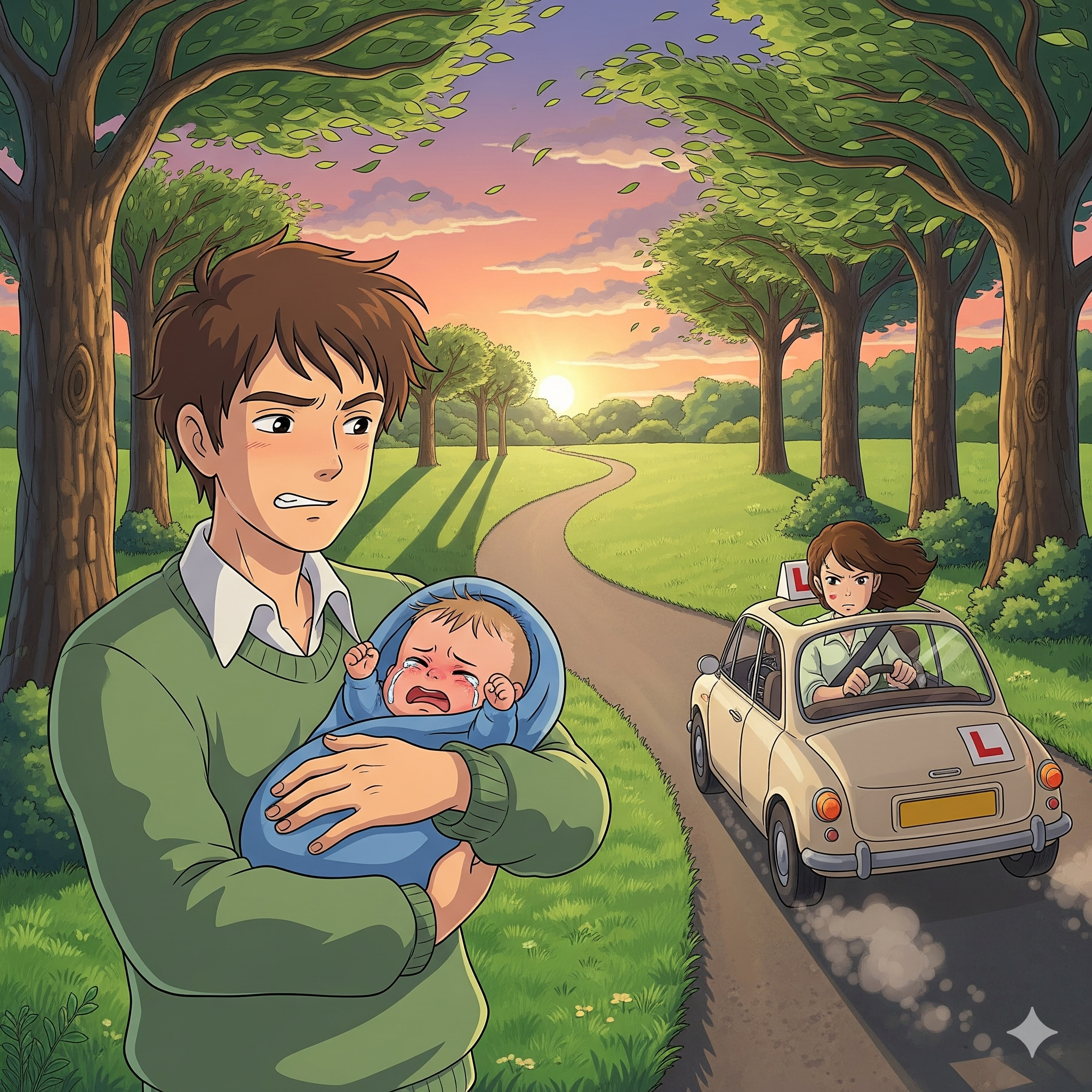

突如訪れた“史上最大級”のギャン泣きと、新米パパの挑戦

今日は朝から、穏やかな時間が流れていました。妻は昨日の頭痛と寒気から回復し、元気を取り戻していました。風邪じゃなくて本当によかった。妻が体調を崩すと、やはり家族全体に影響しますからね。僕も「これはワンオペの危機か…?」と少し身構えていたので、ホッと一安心です。

娘もご機嫌で、いつものように「あー」「うー」とおしゃべりしたり、僕や妻の顔をじっと見つめたりしていました。ところが、お昼を過ぎた頃から、その平穏な時間は一変します。

そう、突然の大号泣。

普段から、お昼過ぎになると疲れてきてぐずることが多い娘ですが、今日はいつもと様子が違いました。例えるなら、予防接種の注射を打たれた時のような、あの本気の「うわあああ!」という泣き方です。僕も妻も、娘のあまりの泣きっぷりに「これはどうしたことか…?」と戸惑いました。

いつもなら、縦抱きにするとすぐに泣き止んでくれるのに、今日はどんなに抱っこしても、ユラユラ揺らしても、優しく声をかけても、まったく効果がありません。抱っこ紐に入れて散歩に出かけてみてもダメ、ベランダに出て気分転換を試みてもダメ。もうお手上げ状態です。

「もしかして、どこか痛いのかな?」「お腹がすいた?」「オムツが気持ち悪い?」…考えられる限りの原因を一つずつ潰していくも、泣き声は一向に小さくなりません。しまいには僕の胸にしがみついて、まるで僕の服を噛み砕くかのように泣き続けていました。

そうして、ついに僕の心の中では、「これはもう、泣きつかれるまで見守るしかないな…」という結論に至りました。泣き止まない我が子を前にして、なんとかしてあげたいという気持ちと、何もしてあげられないという無力感に襲われる瞬間は、育児中のパパ・ママなら誰しもが経験することではないでしょうか。

育児は、我慢比べ。

今日の僕は、まさに娘との「泣き止むか、寝落ちするか」の我慢比べでした。最終的に、泣き疲れて僕の腕の中でコテンと寝てしまった娘を、そっとベッドに置くことに成功。その瞬間、僕も「ふぅ…」と大きなため息をつきました。

この「なんで泣き止まないんだろう?」という悩みは、多くのパパ・ママが抱える共通の課題です。後ほど、この時期の赤ちゃんが泣く理由や、有効な対処法について、僕が調べた知識と経験を交えて詳しくお話ししますね。

成長の証?指しゃぶりと歯固めおもちゃとの出会い

娘が大号泣していた時、もう一つ気になったことがありました。それは、いつも以上に指しゃぶりをしていたことです。泣きながら、自分の小さな手を一生懸命口に運んでいました。

これは、赤ちゃんが泣く時によく見せる行動の一つですよね。不安な気持ちを落ち着かせようとしたり、新しい感覚を確かめようとしたりする、赤ちゃんの自己表現の一つだと言われています。

指しゃぶりをするということは、そろそろ何かを「かじってみたい」「噛んでみたい」という欲求が出てきているサイン。そこで思い出したのが、この前買ったばかりの歯固め用のおもちゃです。

泣き止んだ後、ご機嫌になったタイミングで、このおもちゃを娘の手に握らせてみました。すると、自分から口元に持っていき、一生懸命しゃぶり始めました。今までしゃぶっていた自分の柔らかい手とは違い、歯固めのおもちゃは少し硬くて、丸い形をしていたり、凸凹があったりします。

「おお…!すごい!自分でやってる!」

この小さな一歩が、僕にとってはとても大きな感動でした。

初めて触れる感触や、初めての体験。娘は今、五感をフル活用して世界を探索しているんだなと実感しました。歯固めおもちゃとの出会いは、娘にとっての「新しい刺激」であり、僕にとっても「成長の証」を間近で感じられる嬉しい瞬間でした。

【育児豆知識】歯固めはなぜ必要? 歯固めは、単なるおもちゃではありません。歯が生え始めるムズムズとした不快感を和らげるだけでなく、歯ぐきや顎の発達を促し、物を噛む練習にもなります。また、手や口の協調性を高める役割も果たしています。選ぶ際には、赤ちゃんの口に入っても安全な素材で、誤飲の危険がない大きさと形のものを選ぶことが重要です。

妻の運転練習奮闘記:ワンオペに備えて

娘がようやく眠りについた後、今度は妻の運転練習の時間です。

産後から、妻はまだ一度しか車の運転をしていません。その一度も、自宅から徒歩15分ほどのスーパーマーケットまで往復しただけ。それでも、「車を運転したい」という妻の気持ちと、僕が仕事に復帰した後の「ワンオペ」に備えるため、今日は僕が助手席に座り、妻の運転練習に付き合うことにしました。

今回のミッションは、車でショッピングセンターへ行き、食べ物の買い出しをすることです。

私は娘とお留守番をしていましたので、どんな運転奮闘記だったのか分かりませんが、以前の妻の運転を見ていると駐車が苦手だった印象です。

次に買い換える車には、ぜひ自動駐車機能が付いているものを選ぼうと思っています。ただ、その前に今の車でしっかりと駐車のスキルを磨いておいてほしい。そう願っています。なぜなら、自動駐車機能に頼りすぎるあまり、いざという時に自分で駐車ができなくなってしまうのはもったいないと思うからです。

【車の雑学】自動駐車機能ってどういう仕組み? 自動駐車機能は、車両に搭載されたセンサー(超音波センサーやカメラ)が駐車スペースの大きさを測定し、コンピュータが最適な駐車ルートを計算して、ハンドルやブレーキ操作を自動で行うシステムです。しかし、完璧なシステムではないため、周囲の安全確認や最終的な微調整はドライバーが行う必要があります。あくまで運転を「サポート」する機能であることを理解しておくことが大切です。

育児の悩みは尽きないけれど…

今日の出来事を通して、改めて感じたことがあります。

育児は、毎日が学びであり、挑戦であるということです。

赤ちゃんが大号泣した時、どうすればいいのか分からない。妻が運転の練習をしたいけど、一人では不安。そんな時、パパとして、夫として、僕はどう動けばいいのか。

大切なのは、「分からない」をそのままにしないこと。そして、「一人で抱え込まない」ことです。

僕が今日、娘の大号泣にどう対処すればいいか分からず困ったように、多くのパパやママが同じ悩みを抱えているはずです。だからこそ、自分の経験を共有し、お互いに助け合えるコミュニティや情報源がとても大切だと感じます。

ここからは、僕が調べたり、先輩パパ・ママに聞いたりした、子育ての悩みを解決するヒントをいくつかご紹介します。

育児の悩みを解決するヒント集:赤ちゃんの泣き止ませ方、寝かしつけ、そしてパパの役割

1. 赤ちゃんが泣き止まない!その原因と対処法

生後3ヶ月前後の赤ちゃんは、なぜ大泣きするのでしょうか?考えられる原因と、僕が試して効果があった方法をお伝えします。

原因の特定

まず、泣いている理由を探ります。

- お腹が空いた?:ミルクや母乳をあげる時間ではないか確認。

- おむつが汚れている?:おむつをチェックし、交換する。

- 暑い、寒い?:室温や服装を調整する。

- 眠たい?:眠くてぐずっていることも多いです。

- どこか痛い、具合が悪い?:熱がないか、発疹はないかなど、いつもと違う様子がないか確認する。

今日の娘のように、これらの原因が思い当たらないのに泣き続ける場合、それは「理由のない泣き」かもしれません。

理由のない泣きへの対処法

この時期の赤ちゃんは、まだ自分の感情を言葉で表現できません。そのため、不安や不快、あるいは単なる「気分転換したい」という気持ちを、泣くことで表現することがあります。

- **縦抱き+揺れ:定番の方法ですが、赤ちゃんの体をしっかりと支え、縦に抱っこしながらゆっくりとユラユラ揺らしてあげると、安心感から泣き止むことがあります。

- **音の刺激:ビニール袋をくしゃくしゃにする音、テレビのホワイトノイズ、掃除機の音など、赤ちゃんが興味を持つ音を聞かせてみる。

- **外に出てみる:窓の外の景色を見せたり、ベランダや庭に出て新鮮な空気に触れさせてあげるだけで、気分転換になることも。

- **歌を歌う:パパやママの声は、赤ちゃんにとって一番の安心材料です。下手でもいいので、優しく歌いかけてあげましょう。

【体験談】 僕も、娘が泣き止まない時は「なんでだろう…」と焦ってしまいがちです。でも、ある時、泣き続ける娘を抱っこしながら、リビングをゆっくりと歩き回っていると、ふと泣き止んでくれました。焦らず、まずは落ち着いて、赤ちゃんが一番安心できる方法を根気よく探すことが大切だと学びました。

2. 寝かしつけの工夫と、パパの役割

赤ちゃんが寝てくれない!これもまた、多くのパパ・ママが抱える悩みの一つです。

- **入眠儀式:毎日同じ時間に、お風呂→授乳→絵本を読む→寝かしつけ、というように、決まった行動パターンを繰り返すことで、赤ちゃんは「もうすぐ寝る時間なんだな」と理解し、スムーズに眠りにつけるようになります。

- **おくるみ:おくるみで体を包んであげると、ママのお腹の中にいた時のような安心感を得て、ぐっすり眠ってくれることがあります。

- **パパの寝かしつけ:パパが寝かしつけをすることで、ママが休む時間を作ることができます。僕も、夜泣きで泣き止まない時は、抱っこ紐に入れてリビングを歩き回り、娘が寝た後にそっとベッドに置く、というのをよくやっています。

【雑学】 赤ちゃんが泣き止まない時に有効とされる「パパの抱っこ」。これは、男性の方が女性よりも体温が高く、安定しているため、赤ちゃんが安心しやすいという説があります。また、男性のゴツゴツとした体格が、赤ちゃんにとって新鮮な刺激となり、泣き止むきっかけになるという研究もあります。

3. パパだからできること:育児参加のヒント

育休中の僕ですが、育児を通して「パパだからできること」を日々探しています。

- **家事分担:妻が授乳や寝かしつけで忙しい時は、僕が積極的に家事を担当します。料理、洗濯、掃除、買い物など、できることを分担することで、妻の負担を減らすことができます。今日の妻の運転練習も、ワンオペに備えた大事なミッションです。

- **妻のサポート:育児は、ママの心身に大きな負担をかけます。妻の体調や心の変化に気づき、優しく声をかけたり、リフレッシュできる時間を作ってあげることが大切です。

- **情報収集:育児書を読んだり、SNSで他のパパ・ママの情報をチェックしたり、積極的に情報収集を行うことで、いざという時に冷静に対応できるようになります。

【補足情報】 育児休業は、男性も女性も取得できる大切な制度です。2022年10月からは「産後パパ育休(出生時育児休業)」という制度もスタートし、より男性が育児に参加しやすい環境が整えられています。育休を取得することで、夫婦で子育ての大変さや喜びを分かち合うことができ、その後の夫婦関係や家族の絆をより深めることができます。

まとめ:育児は「一人」ではなく「チーム戦」

今日は、娘の大号泣から妻の運転練習まで、盛りだくさんの一日でした。

育児は、本当に予想外の出来事の連続です。でも、その一つ一つが、僕たち家族の成長の糧になっていると信じています。

娘の大号泣に戸惑いながらも、なんとか乗り越えられたこと。 妻が運転のスキルを磨き、ワンオペの不安を一つ減らしてくれたこと。 そして、僕がパパとして、できることを少しずつ増やしていけていること。

これらはすべて、僕たち家族が「チーム」として、お互いを支え合っている証拠です。

もし、今、子育てに悩んでいるパパやママがいたら、どうか一人で抱え込まないでください。あなたの「なんで?」は、決してあなただけのものではありません。同じように悩んでいる人はたくさんいます。

僕も、まだまだ新米パパです。これからも、娘と妻と一緒に、一歩ずつ成長していきたいと思います。

このブログが、どこかのパパ・ママの「わかる!」という共感や、「こんな方法もあるんだ!」という新しい発見につながれば、これ以上嬉しいことはありません。

これからも、我が家の育児奮闘記を綴っていきますので、ぜひまた遊びに来てくださいね。

【最後に一言】

子育ては、決して完璧を求められるものではありません。 **「これでいいんだ」と思える日もあれば、「もっとこうしてあげればよかった」と反省する日もあります。 大切なのは、「今日も一日、頑張ったね」**と、自分自身を、そしてパートナーを、褒めてあげること。

今日も一日、お疲れ様でした!

#6日後に育休から職場復帰する夫

コメント